2020年3月6日(金)~8日(日)に、メキシコシティにて「第25回メキシコ日本語教育シンポジウム」が開かれました。場所は、メキシコ大学院大学(エル・コレヒオ・デ・メヒコ)および日本メキシコ学院でした。私は、3日間で「人・社会とつながる日本語教育~プロフィシェンシーを重視した実践をめざして」というテーマで、講 演&ワークショップを実施しました。

演&ワークショップを実施しました。

・

講義を挟んで口頭発表があり、多くの方と出会い、対話を楽しむことができました。参加者は、メキシコ国内だけではなく、ブラジル、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカからも見えていました。シンポジウムの前日には、いくつかの教育機関を見学させていただいたこと、また、シンポジウム中の皆さんとの話し合いをする中で、今までいかにメキシコの日本語教育の歴史、現状を知らなかったかということに、大いに反省させられました。そこで、短い期間ではありますが、メキシコに滞在し、皆さんと語り合う中で感じたこと・思ったことを発信することにします。

■メキシコにおける日本語教育の概要

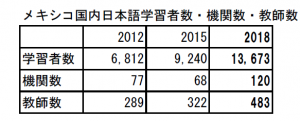

まず、全体の動きを国際交流基金が3年ごとに実施している「日本語教育機関調査」から見ておきます(2018年は、まだ確定値が出ていないため、速報値となっています)。

現在、メキシコで日本語を学んでいる人の数は、2015年の9,240人(2015年度国際交流基金調査)から大幅に増え、2018年の調査では13,673人となりました(148%増)。

以下、「国際交流基金 メキシコ日本文化センター」から頂いた資料をもとに、数値を提示します。

※教育機関数、教師数の合計は、先にあげた表「メキシコ国内学習者数・機関数・教師数」における「機関数」の合計と数値が異なるのは、小中一貫校で日本語教育が実施されているような場合、小中それぞれで回答したため機関数が重複した可能性がある。

同様に、教師数」に関しても、1人の教師が複数機関を掛け持ちしているケースが多いことから、合計数に違いが出ている。

メキシコでは、ここ最近、特に日系企業が増加しており、そのことから日本語教育への需要も高まってきています。今回は、シンポジウムへの招聘が決まった後すぐに、ACIA(Asociación Cultural para la

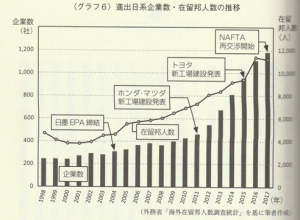

Investigación sobre Asia)のファビアンさんから出たばかりの『現代メキシコを知るための70章(第2版)』(明石書店、2019、以下「メキシコを知る」)をプレゼントしていただき、事前にメキシコを知ってから出かけることができました。「メキシコを知る」にある外務省の調査によると、日系企業は2005年=326社、2011年=464社、2014年=814社、2016年=1,111社、2017年=1,182社と、大変な勢いで増え続けています。次のグラフは、「新出日系企業数と在留邦人数の推移を表したものです(「メキシコを知る」p.235)。

こうした日系企業の増加という社会現象により、日本の文化、サブカルチャーへの興味から日本語を学ぶ人に加え、ビジネスに使う日本語への需要が高まり続けています。

■「みなと」の登録者数、世界一!

「みなと」とは、国際交流基金がやっているオンライン日本語学習プラットホームです。サイトを覗いてみると、以下のような紹介がありました。詳しくは、URLをご覧ください。

オンラインで日本語が学べる、コミュニティで世界中の仲間と交流できる、それが「みなと」です。「また来たくなるeラーニング」をコンセプトに、この「みなと」から、それぞれが自分に合った学びの旅に出航し、また「みなと」に戻っては旅をする、「みなと」では、そんな「学び」と「出会い」の場を提供します。

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201607.html

メキシコにおける「みなと」の使用者数は、2017年は第二位でしたが、ついに2018年にインドネシアを抜いて第一位となり、2020年3月5日時点での登録者数は、29,021人とのことです。また、2018年の日本語教育機関で学ぶ学習者数と比較しても、倍以上の人がオンラインで学んでいることが分かります。

2018年 学習者数 13,673人

「みなと」登録者数 29,021人

この「みなと」登録者数の急増の一つの理由として、メキシコで学習者数の増加が挙げられますが、さらに興味深いことを伺いました。登録者数が増えている理由の一つとして、「国際交流基金」と「在メキシコ日本大使館」との連携があげられるそうです。国際交流基金がコンテンツを作り、実施していますが、それを素晴らしいネットワークを持つ大使館が広報面などを全面的にバックアップしてくれているのだそうです。

3日間のシンポジウムが終わったあと、大使館招待の食事会がありました。そこで、国際交流基金と大使館、国際交流基金と日本語教師会などの見事な「つながり」について感想を述べたところ、大使館の方から「国

際交流基金とは家族みたいなもんですからね。いろんな意味で、距離が近いし、一緒にやってきていますから」というお答えが返ってきました。メキシコでの日本語教育は、自動車産業の勢いなどに加え、こうした「在メキシコ日本大使館+国際交流基金+メキシコ日本語教師会」の三位一体によって、ますます盛んになっているのだと感じました。

■日系メキシコ人と継承語

日本では、ブラジル移民やペルー移民に比べて、あまり語られることがないメキシコ移民について、その理由を知ることができました。ブラジルよりも早い1897年、「榎本武揚移民団」35人が初めてメキシコに

入りました。その後、いろいろありましたが、残った人々で協力し合い、見事にメキシコ社会に根付いていきました。そうした最初の移民団の人々のイメージが非常に良かったことから、メキシコ社会ではずっと日系人は尊敬されてきました。

1990年の入管法改正で日系人の来日が急増した時も、日系メキシコ人はほとんど日本に働きに来ることはありませんでした。それは、農業に従事する人もいましたが、

医者、助産婦、歯科医といった人達の移民も見られ、また、経済的に苦労を重ねた人達も子供達を大学に進学させることに力を注ぎ、次第にメキシコ社会で活躍する人材になっていったことが背景にあります。また、メキシコ国内に上述したような日系企業の進出があり、国外に出ていく必要性がそれほどなかったことも挙げられるのではないでしょうか。

日系二世半(父親一世、母親二世)という日本語教師であり歯科医の嶋崎さんは、次のように語ってくださいました。

私の人生にとって、日本語の存在はとても大きかったです。父は、家庭で全て日

本語。日本語を話さないと怒りました。昔は、継承教育の学校が4校あって、午前中はメキシコの学校、午後は、日本語の学校。土曜日は日本語の学校という生活が6年生まで続きました。そのあとは自立学習で学び続けました。

私が勤務する日墨協会日本語学校(現在、校長先生)には、メキシコ人ばかりで日系人学生が5%以下です。日本語は継承日本語教育ではなく、外国語として教えています。メキシコシティには継承日本語教育はもうほとんどみられません。しかし、今ではメキシコ人学生はみんな漫画が好きで、日本語を学ぶ人は増えています。

さまざまなことをお話しいただきましたが、私が特に印象に残っているのは……。

歯医者をしながら「土曜日だけ日本語教師」という形で始めました。私は、日本語教師になったことを、とても嬉しく思っています。それは、日本語は自分のことばですけれど、どれだけ自分の人生に日本語が存在しているのかを、はっきりと意識することができたからなんです。そして、日本語・日本文化を通して、メキシコの人達に何か力になれたら・・・と思っています。日本語を学ぶことで、自分の文化がさらによく見えてきます。

メキシコの子ども達に日本語を広げていきたいという嶋崎さんは、子ども達が異なる言語・文化を学ぶことで、メキシコにないものに気づき、メキシコの良さに気づいて、

広い視野をもった人材が育つことを願っていると熱く語ってくださいました。

【参考】

JICA「メヒコの心に生きた移民たち」

https://www.jica.go.jp/jomm/newsletter/pdf/dayori47.pdf

■教師同士のネットワーキングの構築

ここメキシコでは、特に教師不足が大きな課題となっています。その一つの要因として、バヒオ地区への日系企業の進出によって、日本語教師が通訳や翻訳関係の仕事で取られてしまっていることがあります。上述したように、特に最近の増加率はめざましいものとなっています。

そこで、教師会としても、教師の確保と質の向上に、さらに力を入れています。今回の日本語教育シンポジウムに関しても、事前に各地区で勉強会をするなど、みんなでネットワークの構築と、教師力アップに力を注いできました。また、7月にはみんなが集まって学び合う、経験の浅い日本語教師を対象とした夏季短期集中講座が予定されています。

今回、特徴的であったのは、100人の参加者のうち、約半数がノンネイティブ教師であったことです。海外で行うシンポジウムの場合、日本人の日本語教師の参加が多く、ノンネイティブはさほど多くないというケースが多いのですが、今回はまさに半々の状態でした。事前にパワポはスペイン語に訳してネットで共有されていますが、講義はすべて日本語です。(資料の大半は事前にネット共有。当日は、講師も「マイ箸」「マイカップ」を持参するようにという指示が出るほどの徹底したエコシンポでした。)

また、機関を超え、地域を超え、さまざまなネットワークを作っていることがとても印象的でした。その中で、「私はユーチューバーなんです。発信して、つないでいくことが大切ですよね」と語る竹森さんを紹介したいと思います。竹森さんは、2012年にグアダラハラで日本語教師としてスタートし、2018年~2019年にはメキシコ日本語教師会の会長を務めました。そうした中で、日本語教育の状況をより広く発信する必要性を強く感じ、Youtubeプロジェクトを始めました。シンポジウムの懇親会などでも積極的に参加者にインタビューしている姿が印象的でした。

https://www.youtube.com/channel/UCCyQwSS6m2mVB0-H2FOFJtw

■メキシコ国立自治大学の学生による世界遺産見学ツアー

今回は、1日早くメキシコ入りすることができたので、いくつもの教育機関を訪問することができました。日墨協会日本語教室、日本メキシコ学院(リセオ)、メキシコ国立自治大学(UNAM)、そして、ACIA……それぞれ特徴があり、興味深いものでしたが、ここではUNAMで日本語を学ぶ学生さん達による「世界遺産:UNAMキャンパスツアー」について記します。UNAMは、大学の一部が世界遺産になっており、今回は壁画を中心に案内してもらいました。

嶋崎さんが担当しているUNAMの日本語授業では、大学を訪れた人のために「日本語で説明が書かれたパンフレットを作り、キャンパスを案内する」というプロジェクトを始めました。幸運にも第一号となった私は、90分かけて、壁画を楽ませてもらいました。特に、中央図書館の壁四面を使って絵文字で書かれている「メキシコの歴史ストーリー」は圧巻でした。北→南→東→西と、歴史が進んでいくのですが、ここではパンフレットから、スタートする北側の壁画に関する説明を引用したいと思います。

壁画の一番目の部分は中央図書館の北側にあります。ここでは征服前の歴史が表されています。ケツァルコアトル、トラロック、ウィツィロポチトリのようなメソアメリカの有名な神々も表されています。これは、アステカの遺産の記録です。

こうした説明を、学生さん達が分担を決めて日本語で説明をしてくれました。自分達の

歴史に誇りを持ち、過去に何があったのかを常に見つめていること、それを現代につな

げていくという姿勢、また、それを壁画で残すという芸術性に感動しました。

■絵文字文化のメキシコ人にとって、「漢字はすてき!」

多くのメキシコの方にお会いして感じたのは、「彼らにとって、漢字は大変な存在というより、身近な存在なのだ」ということでした。そういえば、これまで出会ったメキシコの学生さんも「漢字は好きです。漢字があるからこそ日本語が美しい」と話していました。ついつい「非漢字圏」と一括りにしてしまうことを改めて反省しました。

絵文字文化の歴史をもつメキシコの方にとっては、漢字をイメージし、そこに意味を見出すことはとても楽しい作業なのだそうです。「先生、漢字を見たとき、美しい、って思いました。だから日本語を勉強しました」と何人もの人が伝えてくれました。メキシコで日本語を教えて30年というUNAMの長尾さんは、次のように語ってくださいました。

学生さんは、「日本語って美しい!Bonito!」ていう人が多いです。漢字を見ても、

どういう形?意味?って気づくことが好きなんです。文字の由来を考えたり・・・。

それは、自分達の文化である絵文書に対する思いと一緒です。先住民がいた頃の文明に誇りを持っているのを感じます。

こうした思いが日本人の若者に、どれだけあると言えるでしょうか。さまざまなことを

考えながら、高原に広がる首都メキシコシティ(標高2,240メートル)を後にしました。