2月のアクラス研修は、川口義一さん(早稲田大学名誉教授)による「外国語教授法の応用実践とその現代的課題」でした。たくさんの資料をもとにした2時間の研修時間は、あっという間に過ぎ去りました。「予定調和の授業」の見直し、それに求められる言語教育観の問い直し……実に学びの多い研修会でした。そして、「明日の授業に活かします!」という声が多く聞かれた研修でもありました。

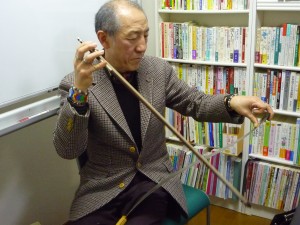

研修終了後は、川口さんならではの「お楽しみタイム」となり、ノコギリ演奏(ミュージカル・ソー)を楽しませて頂きました。そして、レストランに移動すると、今度は「鼻笛(鼻オカリナ)」と「口琴」が取り出され~~~。研修中も、終了後も終始笑顔の川口さん!「楽しい授業は、教師自身の笑顔から!」、ですね。詳しくは、阿部由子さんによる「研修レポート」をご覧ください。

なお、当日たくさんの資料が配布されましたが、川口さんより「そのすべてをHPにアップして構いません」というお言葉を頂きました。満席で残念ながら参加できなかった方、遠方で参加は難しいという方等々、さまざまな方に見ていただければ、と思います。記事の最後に、PDFで6種類の資料を載せてあります。

♪ ♪ ♪

報告者:阿部由子さん(イーストウエスト日本語学校/早稲田大学日本語教育研究センター )

2月のアクラス研修会では、「外国語教授法の応用実践とその現代的意義」というタイトルで早稲田大学大学院名誉教授の川口義一先生に日本語初級クラスの指導とその基本的な考え方に関するお話を伺いました。出席者は、学生さん、日本語学校、大学、地域で教えていらっしゃる方、日本語を教え始めたばかりの方などさまざまで、この日のために遠方からわざわざおいでになった方も参加されました。

まず、両面印刷の分厚い資料が配布されました。出席者の皆さんが資料を手に取って読み始めたところで、川口先生が「今日は顔を上げて、パワーポイントの方を見てください。」とおっしゃられました。多くの先生方が初級の授業でテキストを開かずに授業を進めていらっしゃると思いますが、川口先生のお言葉もそれと同じように先生やクラスメートの顔を見ながら、ということだったのです。

参加者が川口先生に熱い視線を送り、研修が始まりました。お話が始まるとすぐに、先生の表情とジェスチャーに参加者全員がどんどん引き込まれていきました。研修の前半ではサイレントウエイ(The Silent Way)およびヴェルボ・トナル法(VTS, Verbo-Tonal System)による発音指導について、後半ではTPR(Total Physical Response)およびナチュラル・アプローチ(Natural Approach)による文法指導について、お話しくださいました。

1.サイレント・ウェイ式仮名導入法

川口先生は独自のサイレント・ウェイ式仮名導入表を利用して、授業初日から単音の指導と並行して特殊音素と単語・表現の指導を行うそうです。この仮名表はカラー印刷で、同じ色の文字同士を関連させながら発音するとひらがな・カタカナはもちろん、長音や促音などの特殊音節が読めるようになるというものです。これまで「は」「へ」「を」などの助詞で発音と表記が異なることや長音の表記についての説明に時間がかかっていましたが、この指導法なら授業初日からスムーズに理解できるとのことです。サイレント・ウェイでは教師はファシリテーターに徹し、モデルを示さずに初級段階から学習者の自律学習を促進させることが大切になります。

発音指導では文を自然なプロソディーで話し、文全体のイントネーションを中心に指導をしていくことが効果的だとのことでした。その方法として文章に区切りを入れてフレーズごとのイントネーションを意識させる「への字」フレージング指導と、身体運動を利用して音声を体得するヴェルボ・トナル法が紹介されました。ヴェルボ・トナル法は元々、聴覚障害者が母語の音声を体得するために開発された指導法です。手で空気を切ってリズムを表現し拍感覚を養う「山型」リズム運動、空中に円形を描いて文の句切りとプロミネンスを表現する「O型」リズム運動、文末のイントネーションを示す「Q型」リズム運動、身振りを使ったアクセント指導などの方法を実際に見せていただきました。

また、「ツ」を「チュ」と発音する学習者に対して有効な、緊張を感じさせる身体運動と、語頭の濁音を無帯気子音で発音してしまい、

2.教室の文脈化

後半は、教室文脈を授業に活用した指導法についてのお話でした。教室は「ソトにある理想社会に出るための準備空間」ではなく、それ自体が独自の文脈を持つ「自然なコミュニケーションを要請する空間」なのです。教室文脈を活用した授業の実践例として、出席確認をするときの出席ゲーム、前日のクイズ最高得点者によるチャンピオン・スピーチなどを紹介していただきました。

いずれの活動でも、学習者の発話内容の指導はTPR式の口頭による指示で行われます。例えば、授業の途中で一時退室する学生に「あの、ちょっと…」という配慮の一言を言うように促す、遅刻者に理由を発言してもらう、またチャンピオン・スピーチの際にチャンピオンが他の学生に司会者を頼む、先生に提出物を渡す際に何か一言を発話するなど、さまざまなことが可能です。そして文脈化された学習項目を一人一人の学習者が自分自身について語れるように個人化することが大切とのことです。いくつもの実例に触れて、多くの教師が見逃してしまいがちですがどの教室でも起こっている日常的な出来事を利用することで、状況に応じた自然な流れで「文脈化」できるものだと感じました。

お話の密度が濃く、かつとても楽しく、あっという間の2時間でした。研修の最後には参加者の皆さんから、長いこと悩んでいたことに答えが見いだせた、教室の文脈化の重要性に改めて気づかされたという感想のほか、何人もの方から発音矯正法を明日からすぐに使ってみたいという感想が寄せられました。単調になりがちで平凡な授業を、学習者と教師が場所と時間を共有しお互いのことを語り合う授業に変えるためのヒントをたくさんいただくことができました。

3.最後に

メインのお話が終わったあと、川口先生によるミュージカル・ソーのミニ演奏会がありました。ミュージック・ソーという楽器は西洋鋸に似たもので、鉄板を軽く曲げ、バイオリンの弓で鋸のヘリを弾いて演奏します。鋸のたわみ具合を加減することで音の高さが自在に変化し、様々なメロディーを奏でることができます。CDの伴奏に乗せて、「ふるさと」と「パリの空の下」の2曲を演奏していただきました。私はこの楽器を見たのは初めてで、哀愁を帯びた不思議な音色に皆さんで聞き惚れました。有意義なお話のあとに珍しい楽器で素敵な演奏を聞かせてくださり、心から楽しんだ研修でした。懇親会では、手のひらサイズの珍しい楽器である「鼻笛」と「口琴」の音も披露してくださいました。

口琴演奏 鼻笛(鼻オカリナ)演奏

♪ ♪ ♪

【資料】

資料① 外国語教授法の応用実践とその現代的意義①(150211_ACRAS)

資料② 外国語教授法の応用実践とその現代的意義②(150211_ACRAS)

資料③ 「日本語教育のテーゼ」+目的(アクラス_150211)

資料⑤ 「サイレントウェイ式仮名導入表」教科書体[新推奨版]

資料⑥ 「サイレントウェイ式仮名導入表」解説(2014年新版)

コメントを残す