7月8日、国際交流基金より「2012年版の海外日本語教育機関調査」の結果が発表されました。この調査は3年ごとに行われるため、前回調査は2009年。この3年間には日本社会においても、世界においても、さまざまな出来事があり、関係者は大きな関心を寄せていました。

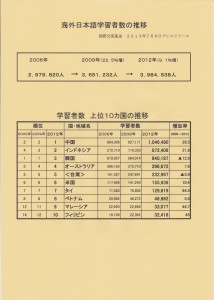

学習者総数の変化は以下のとおりです。数として増えてはいるものの、伸び率で比較すると、かなり後退しています。このことをどう捉えればいいのでしょうか。

2006年 2,979、820人

↓ (伸び率 22.5%)

2009年 3,651,232人

↓ (伸び率 9.1%)

2012年 3,984、538人

学習者数の変化をみるため、直近の3回の調査(2006年、2009年、2012年)に関して、上位10カ国の変化を表にまとめてみました。この調査は、数の増減や、順位などを単純に比較するのではなく、きめの細かい分析が求められます。

・初等教育、中等教育、高等教育、学校教育以外という分類では、どうなっているのか。

・その増減は、何によるのか?(その国の教育政策の変化によるのか。日本語への関心の変化によるのか。日本との関係性によるのか?)

・減少は、一時的なものと捉えていいのか。解決すべき大きな「課題」があるのか。

・調査の方法として、十分に学習者を拾い上げているのか。

「日本再生戦略:世界における日本のプレゼンスの強化」をめざし、2020年達成目標として、2009年に「365万人」であった学習者数を「500万人」にすることが掲げられています。しかし、3年前の伸び率22.5%と比べると、今回は9.1%の伸び率にとどまっています。確かに増加はしているものの、そのあたりをしっかり分析することが求められます。http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/nihongo_suishin/03/pdf/siryou_5.pdf

また、インドネシア、タイなどここ数年で大幅に学習者数が増えている国では、教師や教材不足、その他さまざまな問題が起きていることでしょう。それに対して、相手国とともに、どのように取り組んでいけばいいのか。これは喫緊の課題と言えましょう。

この際大切なのは、「支援してあげなければ・・・」という上から目線のサポートではありません。現地の方々の目線で、ともに考え、ともに活動する中で、日本語学習者をサポートしていく姿勢を忘れてはならないと思います。また、中国の孔子学院や韓国の世宗学堂による学習機関数や学習者数の急増に一喜一憂する必要はありませんが、そこで起こっていることをよく調査し分析することも大切です。

外務省では、3月に「海外における日本語学習者の促進のための有識者懇談会」を立ち上げ、7月5日に第5回の会議が行われました。http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/3/0321_11.html この後中間報告が提示されることになっています。「ことばは文化」、そして言葉を知ることは、その国の人々を理解することになります。世界中で日本語を学ぶ人々が増えていく状況を作るには、誰が、何を、どのように進めていけばいいのか。今、私達一人一人が真剣に考えていくことが求められています。

参考:

国際交流基金のホームページにもアップされました。なお、詳しい調査結果に関しては、10月末に報告書を作成する予定とのことです。http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/survey12.html