皆さんは、ドキュメンタリー・フォトグラファーの大石芳野さんをご存知でしょうか。 私は、11月6日にオンラインで参加した「地球システム・倫理学会 第17回学術大会」のシンポジウムで、初めて大石さんの活動を知り、衝撃を受けました。

私は、11月6日にオンラインで参加した「地球システム・倫理学会 第17回学術大会」のシンポジウムで、初めて大石さんの活動を知り、衝撃を受けました。

・

第17回学術大会「3.11に何を学ぶのか~将来のレジリエント社会の構築に向けて~」

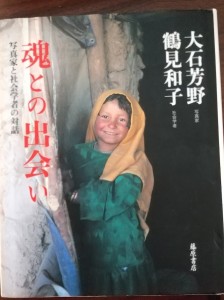

大石さんは、大学で写真を学び、在学中から「戦争の犠牲になった人々」を撮り続け、彼らの瞳と向き合ってきまし た。シンポジウムの後、『魂との出会い 写真家と社会学者との対話』(大石芳野&鶴見和子、藤原書店、2007)などを読み、ますます大石さんの人に向き合う姿勢に惹かれていきました。共著者の鶴見和子は、大石さんの写真の3つの特徴について、次のように語っています。

た。シンポジウムの後、『魂との出会い 写真家と社会学者との対話』(大石芳野&鶴見和子、藤原書店、2007)などを読み、ますます大石さんの人に向き合う姿勢に惹かれていきました。共著者の鶴見和子は、大石さんの写真の3つの特徴について、次のように語っています。

1. 戦争による女と子どもの運命に焦点をあてていること。

2. レンズを通して、相手の心のあり方を深く探りあてていること。

3. 同じ場所に何回も立ち戻って、戦争による女や子どもらへの影響を、個人史を通して通時的にたどっていること。

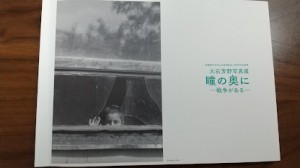

そして、今日(11月19日)、武蔵野市立吉祥寺美術館で開かれている「瞳の奥に―戦争がある―」を見に出かけました。「戦争禍に苦しむ世界の子どもたち」のコーナーには、ベトナム、ラオス、カンボジア、アフガニスタン、コソボ、スーダンの子どもたちが映し出されていました。ちょっと図録から大石さんの言葉を引用したいと思います。

(彼らは)悲しみや苦しみ、絶望などを押し殺しながら、笑みを浮かべて、懸命に生

きようとする。そのなかで垣間見せる異様に大人びた表情とその奥に潜むやり場の

ない必死の視線を、わたしが向けたレンズに注ぎ込む。その真剣で鋭い力を前にして、

私はシャッターを押すたびに狼狽えてしまう。

コソボに出かけていったのは、、コソボ紛争で、国境にアルバニア系の難民が震えながら佇んでいた姿をテレビで見たことがきっかけでした。会場には、このような説明がありました。

アルバニア系住民とセルビア系住民との激しい対立によるコソボ紛争。

国境にアルバニア系の難民が震えながら佇んでいた。

それをテレビで見た私はこれまで取材した大勢の姿が重なって眠れ

なくなり、日本を飛び出した。1999年には、北マケドニアの難民

キャンプ、翌年以降はコソボに向かい、悲しむ子どもたちに会った。

・

この行動力、戦禍で必死に生きる子どもたちへの温かなまなざし……。絶望の中でも、必死に、明るく生き抜こうとする子ども達の姿は、写真を見ている私たちはさまざまなことを考えさせてくれました。そして、もっともっとこういう事実を、大勢の人が知り、「戦争をもうくり返してはならない」という彼らの魂の叫びを受け止めることが必要だと思いました。

この行動力、戦禍で必死に生きる子どもたちへの温かなまなざし……。絶望の中でも、必死に、明るく生き抜こうとする子ども達の姿は、写真を見ている私たちはさまざまなことを考えさせてくれました。そして、もっともっとこういう事実を、大勢の人が知り、「戦争をもうくり返してはならない」という彼らの魂の叫びを受け止めることが必要だと思いました。

写真展の後、大石さんに「ドキュメンタリー写真にかける熱い思い」をお聞きしながら、ランチをご一緒させていただきました。

私は、とにかく多くの人々に、見てもらいたい。

この現実を知ってほしいんです。

これからも、伝え続けていきたいと思っています。

皆さま、ぜひ吉祥寺美術館にお出かけください。写真展は、11月28日(日)まで行われています。

※11月25日(木)は、休館日です。

詳しくは、こちらをご覧ください(いろいろな写真も掲載されています)。

武蔵野市立吉祥寺美術館

武蔵野市平和の日条例制定10周年記念事業

大石芳野写真展 瞳の奥に-戦争がある-

http://www.musashino-culture.or.jp/a_museum/exhibitioninfo/2021/09/10.html