浜松市では、2019年度の文化庁委託事業として、「浜松市における地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を実施しました。事業を実施するにあたり、まずは調査を行い、実態を把握することが大切であると考え、以下の4つの調査を行いました。

1) 企業における外国人材活用意識調査

2) 地域における日本語教室実態調査

3) 日本語学習者実態調査

4) 外国人の若者の日本語力調査

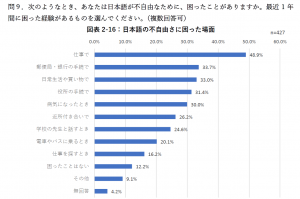

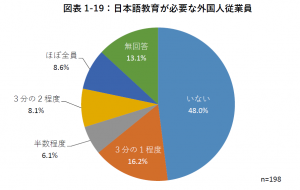

非常に面白い結果が出ています。例えば、日本語教育が必要な外国人従業員に関する問いにたいして図表1-19(「報告書」p.17)のような結果が出ていますが、外国人アンケート「日本語の不自由さに困った場面」に関しては、図2-16(「報告書」p.34)の結果となるなど、大きな意識の差がありました。

また、日本語力に関して、「聞く、話す、読む、書く」の4つの技能に分けて自己評価を実施していますが、これも非常に興味深い結果となっています(「報告書」pp.35-59)。詳しくは、報告書をご覧ください。ご希望の方は、浜松国際交流協会(HICE)に連絡をすれば、送っていただくことができるとのことです(残部がある間ということになります)。連絡先は、以下のとおりです。

http://www.hi-hice.jp/j_news_m

また、2月19日に、浜松市役所のサイトにアップされました。どうぞダウンロードしてご覧ください。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/nihongo/nihongokyoikusuisin.html

また、この「地域日本語教育実態調査」の結果を受け、2月9日(日)には、以下のような内容のシンポジウムを実施しましたが、221名の方に参加していただき、また、ネット配信も行い、多くの方にご参加いただきました。

「浜松市における地域日本語教育の体制づくり」

1.基調講演「地域日本語教育推進に関する施策について」

増田麻美子(文化庁日本語教育専門職)

内山夕輝(浜松国際交流協会 チーフコーディネーター)

3.パネルディスカッション

「望ましい地域日本語教育の在り方~量的・質的充足と官民連携~」

モデレーター:嶋田和子(アクラス日本語教育研究所)

パネリスト: 石川雅洋(ソミック石川)

金城アイコ(NPO ARACE)

坂本勝信(常葉大学)

丹野清人(首都大学東京)

パネルディスカッションは、「公開運営委員会」という位置づけで、いつものように忌憚なく意見を出し合い、浜松市の来年度以降の方針案作成の際の参考にしてもらいたいと、活発に意見を出し合いました。今回の日本語教育シンポジウムは、You-tubeでご覧いただくことができます。

(※音声はクリアですが、映像はスムーズに流れていない点、ご了承ください。2分30秒あたりからスタートします。)

私は、2010年に浜松市外国人学習支援センター(U-ToC)が出来た年に浜松における地域日本語教育に関わり始めました。翌年からは、文化庁委託「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」に関わり、2012年には、「浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJACシステム)」を仲間とともに作成するなど、新しいことにチャレンジできたことは、とても幸せでした。

参考:

◆HAJAC

『OPIによる会話能力の評価―テスティング、教育、研究に生かす』(2020、凡人社)第2部1章「教育現場にいかすOPI―試験開発と教材開発を例として」において紹介しています。pp.104-108)。

◆地域日本語教師養成講座

2017年度日本語教育学会秋季大会 パネルディスカッション

『地域日本語教師』養成のためのプログラム開発と講座実施から見えてきたこと

~「ともに社会をつくる仲間」という視点から~」

嶋田和子・坂本勝信・内山夕輝・白皓

(「予稿集」pp.73-82)