9月6日から1週間、アンナ・レメネツさんが運営する「MANABO」の企画で、モスクワとサンクトペテルブルグを回りました。日本語学校が説明会を実施する会場で、「これから日本語の学習を始めたい方々」「今、ロシアで日本語を教えている先生方」に対して、講演・研修をするのが私のお役目でした。

アンナさんは、私が7年前まで勤務していたイーストウエスト日本語学校の卒業生ですが、在学中から日本語だけではなく、地域社会に飛び出していって、さ

まざまなことを吸収しようとしていました。そんなアンナさんの依頼とあって、最大限の協力を・・・と、二つ返事で引き受けました。

今回のロシア出張では、日本語教育にかかわるさまざまな方にお会いして、お話を伺うことができました。また、帰国当日には、国際交流基金(以下JF)のモスクワ日本文化センターを訪問し、高橋所長をはじめ、いろいろな方にお話を伺うことができました。

■ロシアの日本語学習者数の動き~なぜ、どのように減っているのか?

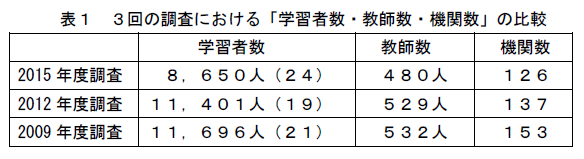

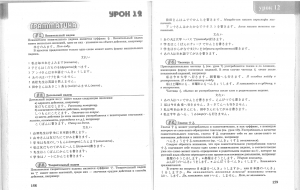

まず、ロシアにおける日本語学習者数、教師数、機関数について、JFの直近3回の調査結果は以下のとおりです。

「なぜ学習者数が減っているのか」「JFの調査は学習機関調査なので、ほかの要素で実際は増えているということはないのか」など、出発前から大きな関心がありました。

◆ある意見①:2005年に日本への関心高まるが、

リーマンショック後、日本語専攻の学生は減少。

サンクトペテルブルグ大学で教鞭を取っておられるインガ先生は、次のように話してくださいました。

2005年頃、日本食や村上春樹の小説などで、日本・日本文化への関心が非常に高まりました。それに伴って、日本語を学ぶ人も増えていきました。しかし、2008年にはリーマンショックがあり、日本企業のロシア進出も減りました。そのことから、就職の可能性も減少し、若者の関心も薄くなっていきました。

例えば、サンクトペテルブルグ大学の日本語学科には、2年前28人の学生が入学しましたが、今年9月は10人と大幅に減りました。日本語を専攻とする学生は減りましたが、一方で、国際関係、マネジメントなどを専攻する学生が、オプションとして日本語を勉強している数は、以前よりもっと多くなっているかもしれません。若者の日本文化への関心は、これまで同様です。

◆ある意見②:大学によって状況はバラバラ。

むしろ増えている大学も……。

確かに高等教育機関における学習者数は、ロシア全体としては減っていますが、例えば、モスクワ市立大学では、今年、日本語を第一外国語として学ぶ1年生が約100名入学し、むしろ増えている状況だそうです。その理由として考えられることは、もともと教育大学であり、日本語教育に関心がある学生が多いこと、また、ロシアでも大学の統合が進んでいることから、日本語を学べる大学に学生が集まった結果とも言えるとのことでした。

・

◆ある意見③:オンラインで学ぶ学習者は増加!

個人レッスンは、むしろ増加傾向にある。

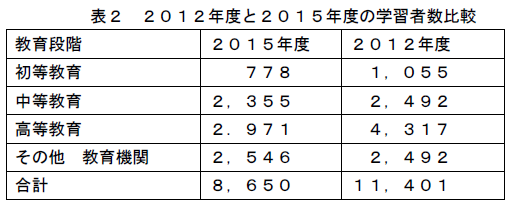

サンクトペテルブルグでもモスクワでも、「私はオンラインで日本語を教えていますが、教科書のことで聞いてもいいですか」という日本語教師の方からの相談をいくつも受けました。彼女達の話を聞いてみると、オンラインでの学習者は増加しており、日本語への関心は、むしろ高まっている状況のようでした。確かに、表2を見ても、大学で学ぶ学習者数は、3年前の調査に比べて3割以上減少していますが、こうした中にあって「その他 教育機関」で学ぶ人は増えており、個人レッスンのようなものは、JF調査には含まれない可能性が大きいと言えます(日本語教育機関で実施する個人レッスンの場合は、カウントされますが)。今後、こうした「現在見えていない学習者数」も見える化できるような調査ができると、海外で学ぶ学習者数の実態がより正確に掴めるのですが……。

◆ある意見④:ロシアでの日本・日本語への関心の高まり:

ここ数年で「ある変化」を期待!

ロシアに着任して2年という国際交流基金の日本語上級専門家である森林さんは、以下のように語ってくださいました。

最近の動きとしては、ロシアの日本語学習者をめぐる日本側のアプローチが活発になり始めているということが挙げられます。企業と求職者の人材マッチング、日本でのインターンシップ、日本語学習または日本に興味関心のある中等や高等教育機関の生徒や子どもを対象にした日露の交流プログラム等を模索するなど、いくつかの会社の方からの訪問や問い合わせがあります。ロシアの日本語学習者の学習後の進路や日本やロシアでの就職関連については、今後数年で大きな動きを見せるはずです。

私自身もロシア滞在中、いろいろな方に会う中で、日本・日本語に対するロシア人の関心の高まりを実感しました。例えば、2016年10月にスタートした「KiMONO」という日本カルチャーマガジンがあります。日本の文化、芸術、現代社会を内側から紹介することを目的に、ロシアの方によって創刊されました。スタート時はWEB版でしたが、2018年1月には、書籍版にまで発展し、多くの人に読まれているそうです。「KiMONO」の関係者の話では、この雑誌名は、「着物」だけではなく、「気になるもの」という意味を含んでいるとのことでした。

■ロシアにおける日本語教育の特殊事情

◆日本の45倍という広さ

ちょっと、JFによる「ロシア(2017年度)の報告」を見てみたいと思います。

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2017/russia.html

レポートには、以下のように記されています(抜粋)。

1991年「ロシア・CIS日本語教師会」発足。

2000年、西シベリア地方の中心都市ノボシビルスクに「シベリア日本語教師会」が発足し、2006年「シベリア日本語教育協会」となる。

サンクトペテルブルグには「日本語教育を考える会」があり、さまざまな活動。

2007年、ニジニ・ノヴゴロドに「沿ヴォルガ地方日本語教師会」発足。

2008年、エカテリンブルグに日本語教師会が発足し、現在チェリャビンスク

を含む「ウラル地域日本語(通訳翻訳)教師会」として活動中。

日本の45倍の広さを持つロシアでは、日本語教師会の動きも各地であり、その活動状況もさまざまです。しかし、こうした個々の教師会間の連携が、もう少し進んでいくことが望まれます。Zoom会議の利用などによって、さまざまな可能性が生まれてくるように思いました。

同時に、初中等教育機関と大学との連携の無さを感じました。モスクワにある日本語教師会は、大学の先生方のみ参加の状況であり、日本語教育学会のような「大学・日本語学校・地域日本語教室」の関係者が一緒になって活動しているものはありません。今後、タテ・ヨコの連携が望まれます。

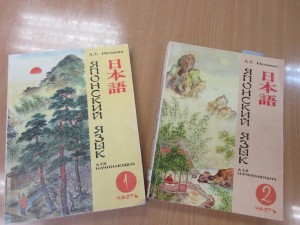

◆教科書情報の少なさ、中国語需要の伸びなど

JFが実施している「日本語講座」を例にとると、今年は20人の定員のところ、15倍の応募者がありました。また、始まったばかりの「JFのにほんごeラーニング みなと」は、20人枠に480人の応募があったと伺いました。JFが作成した『まるごと』の使用は、ロシアではまだまだ広がりは小さいもの

の、新しい教材への関心が徐々に高まってきていることは、現場の先生方との話し合いでも伝わってきました。

とはいうものの、こうした情報がなかなか隅々まで行き渡っていないという現実もあります。いくつかの教育機関での日本語教師対象の講演では、「JFスタンダードの木」やJF作成の『まるごと』なども紹介しましたが、多くの先生方の「知らない」という反応に、「情報の共有化」の重要性を改めて感じました。

また、最近モスクワの町でも、中国語をよく見かけるようになったことからも分かるように、中国語に押されているとも言えるようです。確かに、大型バスでやってくる中国人観光客をアチコチで見かけました。お土産屋さんでも中国語が求められ、またガイドとして中国語の仕事が多いとなれば、中国語に流れてしまうのでしょう。

ロシアにおける課題としては、初中等教育の入試科目に日本語が入っていないこと、ロシアの生徒に合った教材が不足していることなどが、学習者数の伸びに

ブレーキをかけているという声も聞かれました。

■モスクワでの出会い~教師向けワークショップと授業を通して~

モスクワでは、日本語教師向けのワークショップも実施しました。なんと1000キロ離れたトリアッチという町から飛行機で駆けつけてくださった先生もいらっしゃいました。

小さな田舎町なんです。もっといい授業をしたいと悩んでいます。スキルバランスをどうしたらいいか、悩んでいます。読む・聞くはいいんですが、話したり、書いたりすることが苦手な学生が多くて……。どうしたらいいか、是非アドバイスをいただきたくて~~~。

そして、最後の質問タイムでは、『できる日本語』を使っている先生方から、こんなリクエストが飛び出しました。

『できる日本語』は、たくさん音声があって、とても助かります。ダウンロードして、スマホで聞けるのも、ホント嬉しいです。でも、本当は、ビデオがほしいんです。生徒たちは、どんな場面か見たこともない。日本に行ったこともない。教科書にあったビデオがあったら、すごく助かります。考えてもらえませんか。

次に、モスクワで訪問した1471学校についてお話をしたいと思います。この学校では、5年生から11年生まで大勢の生徒さんが日本語を学んでいます。

そこで教鞭を取るアンナ先生は、少しでも楽しく、日本文化への関心も高まるような授業をと、さまざまな工夫をしていらっしゃいます。教科書は『できる日本語』を使用、パワーポイントを活用して授業を展開していらっしゃるそうです。

学校に着くと、「こんにちは!」と元気よく、大勢の生徒さんが出迎えてくれました。「30分間、20人の生徒さんを対象に授業をする」お約束をしていたので、さて始めようと教室(ではなくホールでした)に入ったところ、なんと90人の生徒さんがホールに集まっていました。「私も、私も・・・」と、まだ日本語を始めたばかりの生徒さんから、日本に短期留学をした生徒さんまで参加したいと言ってきたのだそうです。

その場で、授業内容をがらりと変え、見学していた日本人も全員巻き込み、無事授業終了! 後片付けをしている私に、今月から日本語を始めた生徒さん達が寄ってきました。

こんにちは。誰ですか。

嶋田です。よろしくお願いします。

いいです。いいです。

(通訳の方に聞いたところ、「授業は面白かった」と言いたかったのだそうです)

ありがとう。

こんにちは!

(手を振りながら「さようなら」のつもりで「こんにちは」を連発)

・

今回の「小さな日本語体験」をきっかけに、生徒さん達が「日本語って面白い!日本をもっと知りたい!」と思ってくれることを願ってやみません。

♪ ♪ ♪

48年ぶりに訪れたサンクトペテルブルグ(当時はレニングラード)とモスクワでした。いまだに残るサンクトペテルブルグの街並みの美しさに触

れ、感傷に浸る一方で、その街角で見かける人々の表情の明るさに時代の流れを感じました。当時は、女性は紺色や暗い色の服を着て、表情も硬い人が多いのが強く印象に残っています。その同じ町で、陽気に歌を伝い、手を繋いで踊る人々を見て、半世紀という時の流れ、ソビエトからロシアへの移行・・・さまざまなことを思いながら、町の雰囲気、人々の表情を見ていました。また、サンクトペテルブルグの町では、しゃれたお店の外壁に残る「銃弾の跡」を見つけました。「ドイツの攻防戦で、必死に守った跡を留めておきたいからだ」という説明を聞き、この町の歴史を改めて思いました。

そして、サンクトペテルブルグでは、建物の修復現場を幾つも通りましたが、多くの現場で周りに違和感を与えないようにと、工事のために建物を覆っている布に、外壁の絵が描かれていることに驚きました。こうした景観への配慮は、日本ではぜひ取り入れてほしいものだと思いました。

また、サンクトペテルブルグからモスクワに向かうため、新幹線を利用しましたが、駅にエスカレーターやエレベーターがなく(他の箇所にはあったのかもし

れませんが)、驚きました。どんどん近代化が進んでいるものの、伝統ある建物を一部壊してまでも「便利さ」を追求する必要はないということなのでしょうか。しかし、お年寄りや体の不自由な方には不便であることを思い、私は、何人かのロシアの方に聞いてみました。すると、次のような答えが返ってきました。

そうですか? 大きな駅にエスカレーターがない……。あまり、考えたことありませんでしたね。なくても、お年寄りとか体の不自由な人がいたら、周りの人が助けてあげますから、問題ないです。そういう人が階段の前で止まったら、近くの人がサポートしますよ。そう言えば、日本は、すごく完備しているから、そういうことする人が少なくなっちゃったのかもしれませんね。

ロシアでの人々との何気ない対話の中にも、さまざまな学びがありました。これから、ますます多くの外国の方々を受け入れようとしている日本、まずはより

多くのことを知ること、対話することをさらに重ねていくことが大切だと、今回のロシア出張で強く思いました。