2014年度の国際交流基金賞は、以下の個人・団体に授賞されることとなりました。

http://www.jpf.go.jp/j/about/press/2014/dl/2014-042.pdf

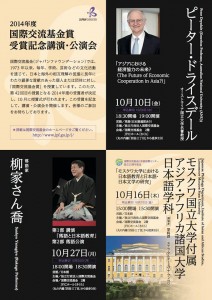

・落語家 柳家さん喬氏

・オーストラリア国立大学名誉教授 ピーター・ドライスデール氏

・モスクワ国立大学付属アジア・アフリカ諸国大学日本語学科

日本語教育関係者にとって、とても嬉しいこととして「柳家さん喬氏の受賞」があげられます。国際交流基金のホームページによると、次のように授賞理由が書かれています。

★ ★ ★

1948年8月4日生まれ。1967年に五代目柳家小さんに入門し、1981年に真打昇進。古典の人情噺や滑稽噺を得意とする実力派。日本全国で寄席や独演会の高座に出演し、五代目小さん一門の高弟として弟子や後進の育成に励む傍ら、日本語学習者に小噺をさせることで、落語を通して日本語表現や日本文化理解を深める活動を継続している。とりわけ、2001年から行われている筑波大学留学生対象の落語会では、落語を通して日本語表現法や文化を教えるために企画段階から参加。2006年以降毎年実施している米国ミドルベリー大学夏期日本語学校における落語公演・小噺指導のほか、韓国、シンガポール、チェコ、ハンガリー、フランス、ポーランドなどにおいて公演・指導を行っており、その活動は、各地の日本語教育関係者から高く評価されている。

1987年選抜若手演芸大賞真打部門大賞受賞。2013年第63回芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)受賞。2006年落語協会常任理事就任。芸術表現としての落語の魅力を生かしつつ、国内および海外における日本語教育に対する長期にわたる継続的取り組みが高く評価され、今回の授賞が決定。

★ ★ ★

実は、私自身これまで日本語教育の実践において、授業で小噺や落語を取り上げたり、上級クラスの学習者は必ず「落語鑑賞会」を経験するという取り組みを15,6年やってきました。上級者対象の落語鑑賞会では、いくつもの小噺、2席の落語を愉しみ、着物をはじめ日本の文化にも触れることができるよう、さまざまな工夫をこらして実施してきました。これまでもいくつか落語鑑賞会に関する記事を書いていますので、ご興味のおありの方は、以下のサイトをご覧ください。

◆「観客と作り上げる落語―留学生の落語鑑賞会」(2014年2月3日の記事)

http://www.nihongohiroba.com/?p=3312

◆「留学生のための落語鑑賞会は、サイン攻め」(2013年2月5日の記事)

http://www.nihongohiroba.com/?p=2912

◆「留学生の落語鑑賞会」(2011年1月27日の記事)

http://www.nihongohiroba.com/?p=1050

◆「留学生の『ミニコント作り』を生んだ落語鑑賞会」(2010年1月28日の記事)

http://www.nihongohiroba.com/?p=451

◆「こんなに笑える自分にびっくり!―留学生は「落語」に夢中」(2009年1月27日)http://www.nihongohiroba.com/?p=184

◆「落語・らくご・RAKUGO」(2008年1月23日の記事)

http://www.nihongohiroba.com/?p=267

【参考】イーストウエスト落語鑑賞会 2012年度 「初天神」「寿限無」(2013.1実施)

2013年度「饅頭こわい」「時そば」(2014.1実施)

※留学生に分かりやすい落語を選ぶのは、なかなか難しく~~~。これまでに公演していただいた落語は、上記の演題以外に例えば次のようなものがあります。

「強情灸」「芋俵」「鼠穴」「壷算」「看板のピン」

「長短」「道具屋」「子褒め」「無学者」「井戸の茶碗」

「ぜんざい公社」など

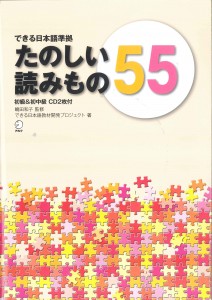

また、初級の読み教材『たのしい読み物55 初級&初中級』を作るにあたって、落語を取り上げました。落語入門編は何といっても「まんじゅうこわい」です。これを分かりやすくリライトして読み物として載せ、CDも付けました。

さらには、本物の落語を聞いてほしいと、特別編として毎年学内落語鑑賞授業を実施してくださっている「桂扇生さん」に「まんじゅうこわい」をやっていただきました。これは、初中級の学習者が理解するには、とても難しい内容ですが、「いつかは本物の落語が分かるようになりたい!」というモチベーションにつながっていきます。ぜひ一度手に取ってご覧いただき、CDもお聞きください。

最後にお知らせです。柳家さん喬氏の講演会&公演会が以下のように実施されることになっています。

落語家 柳家さん喬氏 講演「落語と日本語教育」 ・落語公演会

|

日時 |

10月27日(月曜日) 18時30分~21時00分(開場18時) |

|

会場 |

|

|

主催 |

国際交流基金 |

|

言語 |

日本語 |

|

参加費 |

無料 |

|

申込締切 |

10月20日(月曜日) ※要事前申込、先着順。 |

コメントを残す